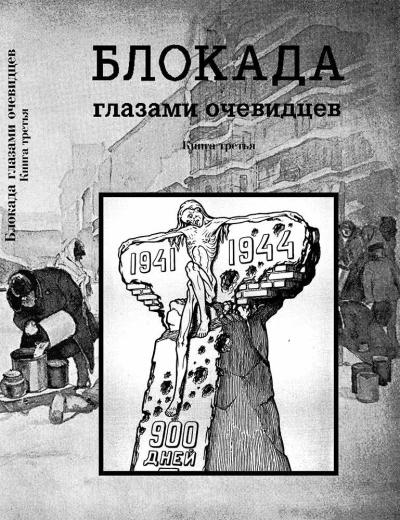

На обложке в центре рисунок А. П. Быстрова

“Эскиз памятника жертвам блокады Ленинграда”

Автор этих воспоминаний — доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Всероссийского НИИ защиты растений Ирма Викторовна Исси (родилась — 11 января 1930 года).

Девятое мая, Победы день, все понимают по-разному,

А я считаю его прощанием с нами, не праздником.

Мы – последнее поколение, кожей чувствовавшее войну,

Мы из тех, где каждый второй без жалоб ушел во тьму.

И срок для оставшихся будет дальнейшие десять лет,

Когда накануне Победы скажут «живых участников нет»

Ирма Исси

Памяти друзей блокадного детства Музы Цизмер (Скоробогатовой) и Гаральда Пуртагона

Самое сложное в нашей работе – допрос свидетелей. Событие одно, а каждый рассказывает свою версию, да так, что и сопоставить их трудно.

Ст. следователь Г. Рейтер

Странный этот мир, где двое смотрят на одно и то же, а видят полностью противоположное.

Агата Кристи

Восприятие событий, обычных или трагических, сильно различается у взрослых и у детей. Взрослые часто не придают значения тому, что кажется очень интересным ребенку, а события, важные для взрослого человека, ребенок может просто и не заметить. Иногда дети замечают те мелочи, на которые взрослый человек вообще не обращает внимания. Поэтому я решила перенести на бумагу свои детские воспоминания о войне и о блокаде так, как видела эти события, по-своему, в соответствии со своим возрастом, без какой-либо лжи. Я не сомневаюсь в том, что именно эти события и их высокий трагизм в значительной мере сформировали меня — мой характер, моё мировоззрение и моё отношение ко всем жизненным проблемам. Возможно, кому-нибудь это покажется интересным.

Для меня война началась тихо и незаметно с того, что в воскресный мартовский день 1941 года, ранним утром, когда не было еще и девяти часов, в двери нашей квартиры кто-то позвонил. Звонок был уверенным, но коротким и максимально тихим, колокольчик несколько раз звякнул и смолк. Звонивший явно не хотел будить тех, кто еще спит, но определённо надеялся, что кто-то всё-таки откроет ему двери. Я села на постели и сразу увидела, что бабушки в комнате уже нет. Она тихонечко встала, чтобы не разбудить меня, ушла на кухню и начала готовить воскресный завтрак. Это подтверждал аромат моих любимых блинчиков, тянувшийся с кухни. Я услышала, как со стуком распахнулась дверь папы-маминой комнаты, самой близкой к выходу, папа быстрыми шагами прошел к наружным дверям и открыл их. Сразу же послышались громкие и радостные голоса нескольких человек, одновременно сказавших: кто-то чужой — «Вик (это папе), Валёк (это маме)! Здравствуйте, мои дорогие», папа – «Фёдор, наконец-то ты появился! Где пропадал столько времени?» (это к вошедшему человеку) и мама – «Феденька, здравствуй!». Любопытство, переполнявшее меня, пересилило мою осторожность, я выползла из-под одеяла, чуточку приоткрыла дверь комнаты и тихонько, одним левым глазом, выглянула в коридор.

У папы было очень много друзей, особенно среди музыкантов и художников, но ни о ком по имени Фёдор я до сих пор ни от него, ни от мамы не слышала. Вот и выглянув, увидела совершенно незнакомого мне человека — среднего роста, стройного, с короткими чёрными блестящими волосами. И хотя я только чуть-чуть приоткрыла дверь, человек этот моментально заметил меня, и не успела я скрыться, как он быстрыми шагами подошел, подхватил меня под мышки, поднял и, обернувшись к папе, спросил: «Твоё сокровище? А я ведь перед отъездом видел его, правда, только в проекте!». Затем, посмотрев на меня, сказал: «Тебе сколько лет? Наверно, уже одиннадцать?” – и потом папе с мамой — “Это сколько же времени пролетело с нашей последней встречи!».

Я в это время барахталась, изо всех сил стараясь вырваться из его рук и встать на ноги, так как прекрасно понимала, что быть перед незнакомым мне гостем в одной ночной рубашке, хоть она и до пят, просто неприлично. Выручила мама, которая от входных дверей крикнула: «Федя, отпусти её». И мне: «Марш одеваться!». Меня аккуратненько поставили на пол, и я исчезла в своей комнате.

Вскоре все взрослые, а потом и я, пошли завтракать на кухню. Она у нас, в отличие от современных кухонь, была большая, более двадцати пяти метров, с окном, смотревшим на Неву и мост Свободы (теперь опять Сампсониевский мост). По центру кухни стоял дубовый обеденный стол, за которым свободно сидело 12 человек (но почему-то, когда приходили гости, число сидящих за столом чаще равнялось 13). К одной стене прислонялся большущий диван, обитый черной кожей, к другой, наружной, стене – огромная плита, тепло которой в зимнее время делало кухню самым уютным помещением нашей квартиры. Диван почти никогда не пустовал. На нём часто оставались ночевать разговорившиеся и опоздавшие на последний трамвай гости, либо по несколько дней отлёживались заболевшие папины друзья, в основном убеждённые холостяки, которым требовался уход и которых лечили дядюшка, Алексей Петрович, военный врач, и помогавшая ему в качестве медсестры мама.

Увидев на кухне бабушку, Фёдор ее обнял и трижды поцеловал: «Муттерхен, сколько лет, сколько зим! Вы прекрасно выглядите!» Услышав это, я сделала вывод, что они были давно знакомы, так как только домашние и их близкие друзья называли бабушку именно так. Совсем маленькой я даже думала, что у этой бабушки такое имя, одна бабушка, мамина – Екатерина или маленькая, а другая бабушка, папина – Муттерхен или большая, но потом оказалось, что на самом-то деле ее звали Еленой. «Ты к нам надолго? Поживёшь у нас?» — спросила она у Фёдора. Но он ответил, что выбрался к нам только на один единственный, свой выходной, день и ещё утром, приехав в Ленинград, сразу же купил обратный билет на ночной поезд в Москву, так как в девять утра понедельника он уже должен быть на приёме у своего большого начальства.

Завтрак проходил очень весело при непрерывных восклицаниях то Фёдора, то папы: — «А помнишь…», за которыми следовала очередная смешная история из их студенческой жизни. Слушая их рассказы, я поняла, что папа и Фёдор познакомились и подружились в Институте нацменьшинств Запада имени Ю. Ю. Мархлевского, где Фёдор был студентом, а папа, работая экономистом в бухгалтерии института, как заочник посещал вместе со студентами лекции. Вспоминая годы учёбы, они называли только мужские имена, и у меня создалось впечатление, что девушек среди студентов этого института не было. В институте училась молодёжь почти всех европейских национальностей. Но самым удивительным мне ещё тогда показалось то, что вопреки названию института в нём училось и несколько китайцев. После окончания института именно вместе с этими китайцами Фёдор и был заброшен в Китай.

Он весело рассказывал нам, что говорит теперь по-китайски совершенно свободно, без акцента, так что его не отличают от местных жителей. Жить ему приходится, как большинству китайской бедноты, на стоящей у берега Янцзы барже. При обходах полиции, чтобы избежать ареста, он просто тихо спускается в воду и переплывает с этой баржи на другую, где уже побывала полиция. Говорил Фёдор и о том, что китайская полиция сама не проявляет особого рвения к задержанию кого бы то ни было, так как на баржах прячутся и опасные уголовники, быстро и жестоко сводящие счёты с наиболее ретивыми полицейскими.

В конце завтрака по просьбе мамы он произнёс несколько слов по-китайски, у него даже голос зазвучал иначе, более гортанно. Увидев мою безмерно удивлённую физиономию, он сказал: «В переводе на русский язык я сказал хозяйке дома — большое спасибо за вкусное угощение» и опять поцеловал бабушку.

После завтрака папа с Фёдором уединились в дальней комнате для серьёзных разговоров. Меня, убедившись в том, что я выполнила все домашние задания, отпустили вместе с моей подружкой Музой гулять на спортивную площадку напротив дома. Бабушка и мама занялись приготовлением совместного воскресного обеда. В будние дни бабушка готовила для себя и тёти с дядей, они все предпочитали каши, а мама готовила для папы и меня, так как мы больше любили картошку, особенно жареную. Зато воскресные обеды у нас были общими, с послеобеденными разговорами и обсуждением всеми членами семьи разных интересных событий за неделю.

Тот воскресный обед прошел в воспоминаниях папы и Фёдора об их институтских друзьях, которые по окончании учёбы вернулись каждый на свою родину. Многие из них вошли в руководящий состав компартий и иногда их имена встречались в наших газетных статьях о политической жизни тех стран. Поздно вечером, уже после того, как меня уложили спать, я слышала, как перед уходом Фёдор долго прощался со всеми. Расцеловав бабушку и маму, он велел папе беречь женщин и особенно меня (такое сокровище!), затем они оба ушли и входная дверь громко захлопнулась. Папа вернулся часа через два, проводив Фёдора на Московский вокзал и посадив его на поезд. Фёдор снова исчез из нашей жизни на многие годы.

Во внешности Фёдора было что-то восточное – широкие скулы, нависшие на глаза верхние веки, черные жёсткие волосы. Поэтому на следующий день после его отъезда я спросила: «Папа, а Фёдор китаец?». «Нет, он из алтайских казаков, а у них обычны смешанные браки, они часто берут в жены местных девушек других национальностей». «А какие там местные жители?». «Самые разные азиатские народы, по-моему, есть и монголы, и китайцы». «А какая фамилия у Фёдора?». «А вот это тебе лучше не знать. Просто забудь о нём и никому никогда не рассказывай о его приезде».

Наша кухня как самое тёплое зимой и самое удалённое от входных дверей помещение оставалась для всех нас любимым местом ежевечерних семейных сборов и бурных дискуссий на любые темы. Чаще всего обсуждались последние медицинские новости и литературные новинки, которые старались не пропускать ни тётя, ни мама. Иногда спорили и на политические темы, но в этом случае меня в обязательном порядке выставляли с кухни и отправляли в комнату с интересной книгой. Круг друзей всех членов нашего семейства из-за беспричинных арестов и расстрелов сильно поредел в тридцать седьмом году, и этого никто забыть не мог.

На следующий день после отъезда Фёдора в Москву при полном вечернем сборе всех членов нашего семейства за кухонным столом папа рассказал, что Фёдор приезжал в Ленинград, чтобы сообщить нам о том, что скоро начнётся война. Нашей разведке в Китае стало известно, что в июне, между 20 и 25 числами, Германия нападёт на Советский Союз. Именно эти данные он привёз своему московскому начальству, а свой выходной день решил потратить на то, чтобы предупредить нас, своих друзей, о надвигающейся на нашу страну беде. Я хорошо помню, так как меня в этот раз почему-то не выгнали с кухни, что реакцией на папин рассказ было долгое «гробовое» молчание всех членов нашего семейства.

И это не удивительно. Представьте себе сами такую ситуацию — к вам в гости приходит человек и говорит, что через 3 месяца Нева выйдет из берегов и смоет половину города. Представили? А свою реакцию на это? Первой вышла из шокового состояния мама и насмешливо спросила: «Интересно, а Гитлер-то про всё это знает?». Я полагаю, что такое восприятие возможных будущих событий для моей мамы было простительным – счастливая молодая женщина, домохозяйка, полностью погружённая в семейные проблемы и далёкая от политики. У папы была другая реакция — почувствовав иронию в маминых словах, он сказал: «Знаете, а я Фёдору безусловно верю, не помчался бы он в Москву с непроверенными данными. По-моему, нам остаётся только надеяться на лучшее будущее». Остальные члены семейства — бабушка, дядя и тётя, продолжали озадаченно молчать, и я не помню, чтобы они хоть что-то сказали. Но жизнь продолжалась, и через несколько дней в повседневной суете и домашних заботах и о Фёдоре, и о принесённых им тревожных известиях всеми нами было полностью забыто.

Первые три класса я проучилась в школе-семилетке №30 Выборгского района, занимавшей несколько квартир во дворе дома №16 по проспекту К. Маркса. Училась я хорошо, на одни «отлично», но именно в этой школе мне пришлось перенести первое серьёзное психологическое испытание. К концу учебного года в первом классе у меня начало развиваться косоглазие – «один глаз на Кавказ, а другой в Арзамас». Офтальмологом Военно-медицинской академии был вынесен вердикт – срочно подобрать ребёнку очки, компенсирующие дефект хрусталика правого глаза, которые будет необходимо носить ежедневно с самого утра и до ночи, пока не окрепнут глазные мышцы.

Начинать учёбу во втором классе я должна была с появления в школе уже в очках. В последние августовские дни 1938 года мои родители начали готовить меня к предстоящему серьёзному испытанию. Мама сказала: «Как только твои одноклассники увидят тебя в очках, они начнут дразнить тебя, называя очкариком или ещё как-нибудь. Если они увидят, что ты обижаешься, начинаешь дуться или будешь плакать, то дразнить тебя будут долго. Поэтому постарайся вести себя так, как будто дразнилки к тебе не относятся, и ты их просто не слышишь, тогда им скоро надоест дразнить тебя впустую». Папа добавил: «А ещё лучше, представь себе, что ты сказочная королева и попала на остров с дикарями. Что королева будет делать? С интересом смотреть на поведение туземцев. Вот и ты веди себя так же, можешь даже улыбнуться в ответ на крики дикарей».

Слышали бы мои родители, какими воплями было встречено моё появление в школе. Первый же из увидевших меня в очках сразу же заорал на весь школьный коридор: «Самурай, самурай! У нас в школе самурай!». К нему моментально присоединилось ещё человек десять, и они, взявшись за руки, устроили вокруг меня хоровод. Только появление дежурной учительницы заставило их расцепить руки, и я смогла добраться до своего класса и положить в парту портфель. В самурая я превратилась потому, что летом 1938 года наши войска разбили японцев у озера Хасан. Все газеты печатали карикатуры, на которых японцы всегда изображались в очках и сабо. Моё «сходство» с самураями усиливалось ещё и тем, что командующий японскими войсками носил фамилию Исии, звучащую очень близко к моей. Даже одна из учительниц спросила меня, нет ли среди моих предков японцев.

Я воспользовалась папиным советом, но решила изобразить не королеву, а посетительницу зоопарка в «обезьяннике», и в ответ на самые громкие выкрики мальчишек старалась им мило, но с долей ехидства, улыбаться. Услышавшая шум и вышедшая в коридор классная руководительница предложила мне отсидеться на большой перемене в классе, но я решила не сдаваться, осталась в коридоре, села на подоконник и стала болтать ногами. Вскоре мальчишкам, дразнящим меня, наскучило их занятие, и их число стало постепенно уменьшаться. Когда раздался звонок на урок, я спрыгнула с подоконника и, проходя мимо замолкшего заводилы, спросила его: «А громче кричать не можешь?». «Фиг тебе, не нанимался!» буркнул он. Мне стало весело. На второй день только несколько мальчишек, проходя мимо меня, напомнили, что я всё ещё самурай. На третий день об этом забыли все. А я до сих пор, вспоминая своё первое испытание, ещё и ещё раз благодарю маму и папу, научивших меня ко многому относиться с юмором и быть выше горьких житейских мелочей, которых так много оказалось потом во взрослой жизни.

Но для учёбы в четвёртом классе мои родители (правильнее сказать, мама) перевели меня в новую школу. Маме непременно хотелось, чтобы её ребёнок, то есть я, учился в самой лучшей, самой престижной, самой «образцовой» школе. Каким образом моей маме в те времена удалось перевести меня в действительно Образцовую школу другого (Петроградского) района, да ещё не одну, а вместе с моей подружкой дошкольного периода, с которой я отказывалась расстаться, мне и сейчас трудно себе представить. Но факт остаётся фактом, весь 1940-1941 учебный год я бегала из дома № 6/8 по Астраханской улице через мост Свободы на другую сторону Большой Невки в школу, находившуюся на Петроградской набережной в здании бывшего Петровского (теперь Нахимовского) училища, строительство которого было завершено в 1913 году перед самым началом первой мировой войной.

Бело-голубое здание школы, в стиле архитектуры петровской эпохи увенчанное башенкой с высоким шпилем, было украшено бронзовым бюстом Петра Первого (по рисункам А. Н. Бенуа созданным В. В. Кузнецовым и А. А. Кудиновым), помещённым в нишу на уровне второго этажа, и большими часами под крышей здания. Оно было спроектировано специально для учебного заведения (в расчёте на тысячу человек) и имело удачную для занятий планировку. Классы располагались по периметру здания, оставляя внутри здания большой «пустой» четырёхугольник, по стенам которого поднималась широкая лестница с выходом к классам на каждом этаже. Стеклянная крыша над лестницей и большим прямоугольным пролётом пропускала солнечный свет, а к перилам лестницы были прикреплены длинные деревянные ящики, заполненные горшками с комнатными растениями. Они полностью выполняли возложенную на них функцию – не давать мальчишкам скатываться по перилам вниз. Но даже при этой мере предосторожности для страховки от несчастных случаев пролёт на уровне второго этажа перекрывала прочная металлическая сетка. На первом этаже находился большой спортивный зал.

Богатейшая библиотека этой школы содержала сочинения многих именитых авторов, писавших для юношества приключенческие и научно-популярные книги. Интересно, что в те времена книги в таком литературном жанре как детективы в детских библиотеках отсутствовали, возможно, что они ещё и не были написаны или переведены. Исключение представляли повести К. Дойла о Шерлоке Холмсе и рассказы прокурора Шейнина о майоре Пронине.

В своё первое посещение этой школьной библиотеки я увидела на стенде с новыми книгами роман Ж. Верна, отсутствовавший у нас дома. На обложке книги трубил, подняв хобот, огромный индийский слон. Мне сразу же захотелось получить и прочесть эту новую книгу. Но, выслушав мою просьбу, библиотекарь отказалась выдать книгу мне, так как Ж. Верн был рекомендован для чтения ученикам, начиная с 6-го класса и старше, а я только начинала учиться в четвёртом. Помню, что я ужасно возмутилась этим и сказала, что уже прочла многие книги этого автора, но вот именно эту ещё не читала и очень, очень, очень хочу ее прочесть. В ответ меня попросили назвать книги, которые я уже прочитала. Внимательно выслушав меня, библиотекарь исполнила мою просьбу и выдала книгу. В тот момент я не могла предположить, что при её возвращении меня ожидает настоящий экзамен – вернув книгу, я должна была кратко пересказать её содержание, ответить, что мне понравилось и что не понравилось, и, кроме того, объяснить почему (интересно, а сейчас такие библиотекари есть?). На своё счастье я этот экзамен выдержала, после него библиотекарь стала спокойно выдавать все книги, которые меня интересовали. Изредка она всё же спрашивала, почему я выбираю ту или другую книгу. Целый учебный год почти каждый вечер один час перед сном я наслаждалась чтением книг, рассказывающих о животных или путешествиях и содержавших множество интересных мне сведений.

В этой школе, кроме детей из обслуживаемого ею микрорайона, училось много отпрысков знаменитых родителей, которые ничем – ни одеждой, ни поведением — не выделялись среди прочих учеников, так как в те времена это считалось просто верхом неприличия. Из них я запомнила только двоих, учившихся не в моём, а то ли в параллельном четвёртом, то ли в пятом классе. Один, длиннорукий и длинноногий, был сыном известного балетмейстера, он произвёл на меня незабываемое впечатление абсолютно белыми волосами и ярко-голубыми глазами, обрамлёнными пушистыми белоснежными ресницами – мальчик-Белоснежка. Я решила, что на следующий учебный год попрошу его посидеть спокойно и нарисую акварелью его портрет. Другой мальчик, сын то ли режиссёра, то ли писателя, снимался в главной роли в фильме “Тимур и его команда”. В кино его герой был очень симпатичным и всем ребятам нравился, а в школьной жизни этот мальчик постоянно был чем-то недоволен и всем грубил, может его раздражало повышенное к нему внимание. Когда я рассказала об этом дома, дядя мне сказал: «Это тебе яркий пример того, что актёр и роль, которую он играет, часто имеют очень мало общего. Актёр, играющий роль Кащея, разбойника или пирата, может быть добрейшим человеком. И, наоборот, играя положительные роли, в повседневной жизни этот человек может оказаться грубияном или вралём, каких свет не видел. Очень надеюсь, что ты не станешь той глупышкой, которая, путая роль и исполняющего её актера, превращается в фанатичную поклонницу примитивного красавчика». Этот совет дядюшки – «не сотвори себе кумира» — я запомнила на всю жизнь.

Можете смеяться, но одним из самых ярких впечатлений о классах этой школы в моей памяти остались парты, столешницы которых почему-то были выкрашены не чёрной, а белой краской. В те времена мы ещё писали чернилами, которые по утрам дежурные наливали в две маленькие чернильницы каждой парты, вставленные в отверстия верхней прямой доски, соединённой с наклонной столешницей. Стоило только случайно (а может и не случайно) сильно толкнуть парту, как чернила из них выплёскивались, и ярко лиловая вертикальная полоса начинала украшать белую поверхность. Почти каждый новый день руководительница класса выясняла, кто виноват в появлении очередной лиловой полосы, а выявленный в результате допросов всего класса виновник, хорошо зная, что ему предстоит долгий и нудный выговор, безрезультатно пытался стереть эту полосу мокрой тряпкой, получая в результате всё новые лиловые разводы. К концу учебного года большинство парт имело непрезентабельный вид. Старшеклассники утешали нас, малышей, тем, что во время летних каникул все парты вновь покрасят белой краской и к первому сентября они будут как новенькие. И всё начнётся сначала.

В этой школе, в отличие от первой, я, на своё счастье, не была единственной, кто носит очки. Поэтому моё появление в очках не вызвало у одноклассников бурной реакции с воплями «Самурай!», но имело печальным следствием то, что меня снова посадили за первую парту в среднем ряду, вплотную примыкающую к учительскому столу. И опять я невольно становилась объектом самого пристального внимания любого взрослого, сидящего за учительским столом. Моим соседом справа стал главный хулиган этого класса Колька Дроздов, очень тощий, очень смуглый и очень драчливый. Я уже имела богатый опыт общения с такими личностями и в нашем дворе, и в старой школе, поэтому в первый же день нашего знакомства выдала Кольке свой ультиматум: «Будешь драться – не дам списывать!». В знак согласия он несколько раз кивнул головой, и мы честно исполняли наше соглашение весь учебный год – он не дрался со мной, а я на диктантах и контрольных по арифметике не только не прикрывала свой текст промокашкой, но старалась расположить тетрадку так, чтобы он мог легко и незаметно списывать. Наши отношения дошли даже до того, что весной Колька хорошо наподдал мальчишке из соседнего класса, подставившему мне ногу и посмевшему дёрнуть меня за косичку.

Новых друзей в этой школе я не завела, класс представлял собой коллектив, сложившийся с первого года учёбы, а мы с Музой были своего рода «пришельцами» из другого мира. Но я сохранила самые близкие дружеские отношения с некоторыми одноклассниками из старой школы. Кроме того, то, что в одном со мной классе училась Муза, с которой мы каждое утро вместе бежали в школу, не давало и здесь ощущения одиночества или отстранённости от нового коллектива. Правда, домой я обычно возвращалась одна, тогда как Музу, она была очень хорошенькой, уже с четвёртого класса начали провожать до дома влюблённые в неё мальчики. Они, болтая, обычно медленно плелись всю дорогу, сперва по набережной, потом по мосту, часто заходили в сквер перед нашим домом. А у меня времени постоянно не хватало. Ещё в старой школе педагоги, увидев, что я, даже слушая учителей, непрерывно рисую фигурки людей и животных на всех свободных бумажках, на промокашках, на обложках старых тетрадей, рекомендовали маме отправить меня учиться живописи в только что открывшийся Дворец пионеров. Мама отвезла меня туда вместе с моими домашними рисунками и меня приняли в изостудию, где преподавала жена известного художника Л. А. Юдина – М. А. Горохова. Занятия в студии проходили 3 раза в неделю, каждое посещение дворца занимало вместе с дорогой не менее четырёх часов, практически весь вечер.

Какое-то время уходило у меня и на новое увлечение – рассматривать в дядин микроскоп, который он недавно купил, всякую мелочь: пыльцу цветов, плесень, насекомых. Дядя, окончив Военно-медицинскую академию и продолжая в ней работу в качестве преподавателя курса по нормальной анатомии человека, неожиданно серьёзно увлёкся проблемами палеонтологии. Все выходные дни он делал шлифы окаменелостей ископаемых ящеров, зарисовывал их при малых увеличениях микроскопа и описывал структуры, используемые в систематике. При изготовлении шлифов он, сидя для контроля недалеко от меня, разрешал посмотреть на что-нибудь интересное мне в микроскоп. В то время я представляла себя в своём будущем только Великим Путешественником и не поверила бы тому, кто сказал бы мне, что с этим прибором будет связана почти вся моя дальнейшая жизнь.

Кроме того, каждый вечер меня ещё ждали уроки, заданные на дом, так как впереди у нас были экзамены. Это сейчас в четвёртом классе экзаменов нет, а в те времена были – диктант по русскому языку и 2 или 3 задачи по математике.

В начале апреля наше семейство пережило большую потерю – неожиданно и совершенно незаметно для всех нас исчез из квартиры всеми любимый огромнейший 13-летний кот Барон фон Пубеншток, внебрачный сын чистокровного ангорского кота Лорда из квартиры на первом этаже и беспородной кошечки Сары, принадлежавшей портному Якову, жившему в квартире напротив нашей. Когда коту было два года, родилась я, и кот сразу же взял надо мной шефство. Если в квартире, по мнению кота, было холодно, он забирался в мою кроватку и ложился рядом, чтобы согреть меня. Когда его вытаскивали оттуда из гигиенических соображений, он царапался, кусался и старался от меня не отходить на длительное время. В результате кот выучил меня ходить уже в восьмимесячном возрасте, за что, как потом рассказывала мама, после демонстрации моих успехов врачам детской поликлиники на неё полчаса кричали все невольные зрители.

Несколько дней подряд мы все поочерёдно обходили дома нашего квартала, звали кота на всех лестницах, у всех чердачных дверей и подвальных окон, заглядывали во все укромные углы дворов, за поленницы дров, даже ворошили сено на конюшне. Всё было безрезультатным. В конце концов взрослые пришли к печальному выводу, что возраст для породистого кота был критическим и он ушел умирать в тихое укромное место. Сильнее всех на потерю кота отреагировали я и бабушка. Бабушка почему-то пришла к заключению, что уход кота спровоцирован предчувствием грядущих бед и теперь в нашей семье начнутся несчастья. Для меня исчезновение кота стало настоящим горем. Я всё время ощущала его потерю, было очень жаль кота, который всегда был рядом со мной, нас связывали такие тесные дружеские отношения и он так хорошо понимал меня.

В большой коммунальной квартире в доме на углу набережной Фонтанки и Щербакова переулка, где жила маленькая бабушка, к маю подросли котята «коммунальной» кошки, одного из них бабушка решила подарить мне, чтобы я перестала горевать о Бароне. В отличие от барственного степенного Барона, одетого в густые меха, имевшего короткие крупные лапы с кисточками и пушистый хвост, котёнок был короткошерстым, длинноногим и тонкохвостым, причём хвост ни секунды не лежал спокойно. В первый же день переселения в нашу квартиру он устроил охоту на всех, проходящих мимо него. Все дальнейшие дни он находился в коридоре либо где-то между шкафами, либо под вешалкой в засаде и как только кто-нибудь выходил из комнаты, вылетал из укрытия и повисал на подоле платья или на брюках своей жертвы. Дядя после нападения котёнка на него сказал: «Прямо не кот, а мессершмит какой-то!». Так он и получил своё имя Мессер.

В эти весенние месяцы родители мои начали усиленно готовиться к летней поездке на Волхов, на время папиного отпуска. Старый дядя папиного друга, Жоржа Алфёрова, до революции был мельником, его водяную мельницу разрушили ещё во времена гражданской войны, и теперь он, оставаясь жить в своём доме на берегу Волхова, занимался только сельским хозяйством – огородом и козами. Этой весной он снова пригласил Жоржа и папу провести отпуск у него и хорошенько порыбачить на Волхове.

Это была не первая наша поездка в те края. Мельник, дядя Яша, как и все, живущие на берегу большой полноводной реки, имел хорошую большую лодку. Поэтому одной из составляющих нашего отдыха на Волхове были экскурсии на лодке вверх и, главным образом, вниз по течению. Однако грести на такой лодке даже двум мужчинам было тяжело, так как обычно плаванье начиналось вниз по течению, к Волховстрою, где были продуктовые магазины, а завершалось возвращением вверх по реке, против сильного и достаточно быстрого течения. Было решено (и согласовано с дядей Яшей) поставить на лодку парус. В книге по парусному спорту был найден чертёж подходящего к такой лодке паруса, он был перенесён на парусину, с которой теперь возилась мама, сшивая воедино на швейной машинке куски выкроенного паруса и подшивая его края. Папа после работы плёл мерёжи для ловли сомов, которых было множество на дне заводины у старой мельницы.

Поездка на Волхов воспринималась мною как настоящее большое приключение, начинавшееся с путешествия по городу до вокзала на грузовой машине и завершавшееся доставкой нас поездом до места назначения. Железнодорожной станцией, самой близкой к дому мельника, было Гостинополье. Но дом мельника находился от этой станции на расстоянии более пяти километров. Получалось так, что в случае нашего выхода из поезда в Гостинополье, затем надо было искать владельца лошади с телегой и просить его довезти вещи и четверых детей (меня и трёх отпрысков Жоржа) до дома мельника. Но телегу с лошадью летом можно было и не найти.

Поэтому наша поездка происходила совсем иначе. И совершалась она так: мы должны были обязательно ехать тем поездом, машинистом которого был другой племянник мельника. В этом случае после завершения нашей посадки в вагон и отправки поезда в путь папа и Жорж шли по вагонам до паровоза, чтобы сообщить машинисту, что мы в таком-то количестве едем в таком-то вагоне. Один раз папа взял меня в такой поход к машинисту, и я, пока шли переговоры о дальнейших совместных действиях, даже постояла минут 5 на боковом «балкончике» паровоза, крепко держась за его перила. Потрясающее впечатление осталось надолго: сильный ветер бьёт в лицо, мир несётся тебе навстречу. Было обидно, когда очень скоро меня стянули вниз и повели обратно в вагон.

Где-то за полчаса до завершения поездки и нашего «выхода» появлялся помощник машиниста, все наши вещи переносили в тамбур вагона, туда же отправлялись и мы. Поезд начинал тормозить, и когда он снижал скорость до минимума, помощник откидывал крышку, прикрывающую вагонную лестницу, спускался на несколько ступенек вниз и начинал «выбрасывать» сначала детей, затем вещи из вагона. Обычно на тропинке, параллельной железнодорожным путям, уже стояли дядя Яша и его жена — тетя Наташа. Самую младшую девочку, Танюшку, они подхватывали на руки, а нас троих (меня и двух сыновей Жоржа, Лодика и Вовку) помощник поочередно брал за шиворот или за руки и опускал вниз, на землю. Затем он помогал спрыгнуть женщинам, сбрасывал вещи, последними из вагона спрыгивали мужчины. Помощник делал несколько взмахов ярким флажком, и поезд вновь начинал набирать скорость.

Вся процедура была отработана и длилась несколько минут, поэтому и сброшенные вещи, и все пассажиры находились на близком расстоянии друг от друга. Оставалось только собрать всё и всех и всем вместе пройти метров 50 через лесок, тянувшийся вдоль железнодорожных путей, перейти через грунтовую дорогу и войти в ворота на участок мельника. Дом мельника стоял на левом высоком берегу Волхова. В конце пологого спуска от дома к реке находилась заводина (использую местное название этого водоема) – почти правильной округлой формы большой водоём, сообщающийся с рекой небольшим проливчиком между двух встречных выступов высокого берега. На правом выступе громоздились развалины каменного строения. При виде их Жорж каждый раз, театрально вскинув руки, начинал петь: «Вот мельница, она уж развалилась», а папа подхватывал: «Печальный шум колёс её умолкнул», на что дядя Яша ворчливым голосом говорил: «А старик-то жив и жив! Иначе к кому бы вы на рыбалку ездили». Так я в первый раз на фоне потрясающих природных декораций познакомилась с одним из актов оперы «Русалка».

В конце мая — начале июня я благополучно сдала оба экзамена. В диктантах меня всегда выручала зрительная память – неправильно написанное слово в тексте начинало выглядеть как-то не так, как остальные. При повторном чтении я «спотыкалась» на этом месте и понимала, что сделала ошибку. На экзамене по математике я успела решить и свои, и Колькины примеры и задачи. Где-то между 15 и 20 июня в школе был назначен большой сбор — торжественная линейка, подведение итогов учебного года и маленький концерт силами старшеклассников. Получив школьную ведомость и убедившись, что по всем предметам у меня стоят отличные оценки (тогда баллов ещё не было), я задержалась в школе, чтобы своими глазами увидеть ритуал, придуманный и ежегодно исполнявшийся, как мне сказали старшеклассники, ещё учениками петровского училища. Ритуал был крайне прост, но труден для исполнения. Старшекласснику, решившемуся на исполнение ритуала, надо было из окна третьего этажа вылить порцию чернил на голову Петра Великого, бюст которого находился в нише второго этажа вблизи от парадного входа в школу. По школьному преданию, проведение полного ритуала сулило исполнителю не только благополучное окончание этого учебного заведения, но и поступление в институт.

Учителя прекрасно знали о готовящейся акции и относились к ритуалу крайне неодобрительно. Я думаю, объяснялось это, в первую очередь, не заботами о бюсте, страдающем от чернил, а боязнью за жизнь учеников, повисающих за окном вниз головой. Именно поэтому педагоги в конце учебного года поочерёдно дежурили в коридоре у дверей класса, из окон которого можно было вылить чернила на бюст. Когда несколько моих тоже умирающих от любопытства одноклассников и я поднялись в этот коридор, нам было предложено немедленно его покинуть и отправиться в собственный класс. Но как раз в этот момент в дверях с лестницы появилась девочка и громко сказала: «Нина Петровна, Вас просят срочно подойти к телефону в учительской». Нина Петровна беспомощно оглянулась, погрозила нам всем – к окнам не подходить — и исчезла. В тот же миг трое старшеклассников ринулось в свой класс, и буквально через минуту их победный вопль известил школу об успешном завершении ритуала. Далее кричали все, не только те, кто был в школе на этом и на других этажах, но и те, кто наблюдал за всем с набережной. Затем мы ворвались в свой класс и длинной цепочкой, один за другим, стали прыгать с парты на парту, дружно выкрикивая: «Вни-ма-ние, вни-ма-ние, на нас и-дёт Гер-ма-ния!» Открылась дверь и классная руководительница, увидев всё это безобразие, крикнула нам: «Вон из класса! Вон из школы! Чтобы я вас всех до осени не видела!». Спрыгнув с парт, мы выбежали на улицу, я оглянулась, чтобы посмотреть на Петра, но чернил на нём не увидела, может быть потому, что сам бюст был тёмным, почти чёрным.

Настроение было прекрасным, я влезла на гранитное ограждение набережной, пробежала по нему до конца, спрыгнула и поспешила через мост прямо домой, так как мне ужасно хотелось и пить, и есть. Когда я переоделась в домашнее, мама неожиданно проявила интерес к моей обуви. Она взяла в руки мои новенькие туфли, в которых я в тот день ходила на школьный праздник, посмотрела очень внимательно на их подмётки и сказала: «Так, я вижу, что сегодня ты, как коза, скакала по парапету. А вниз ты посмотрела? Там всего сантиметров 20 воды, а на дне кирпичи и камни. А если бы ты упала с парапета? Не подумала об этом? Дай мне слово, что это больше не повторится!» Слово я дала, тем более что до возвращения в школу было далеко, впереди было лето, долгожданные длинные каникулы и отдых на Волхове. Но вечером, попросив у дяди большую лупу, я занялась сравнением царапин на подмётках старых и новых туфель. К своему огорчению, как ни старалась, не смогла найти различий в царапинах и понять, как же их нашла мама. (Только несколько лет спустя, уже после войны, я узнала, что мои походы в школу и домой мама контролировала, глядя в большой морской бинокль, но говорить мне об этом считала неправильным, лишающим меня самостоятельности и мешающим развитию у меня самоконтроля).

На следующий день после школьного праздника Музу и её двоюродного брата Вовку Певзнера отправили на дачу, которую родители сняли для них где-то под Лугой, и я осталась в городе одна. Стало скучно, я с нетерпением ждала начало папиного отпуска и поездку на Волхов.

В субботу двадцать первого июня меня отправили спать пораньше, так как грузовая машина за нами должна была подъехать около восьми часов утра и отвезти нас на вокзал к отходу поезда. Папа уже уложил парус в большой рюкзак и теперь сидел и разбирал сети, мерёжи и другие рыболовные принадлежности. В Волхове было много рыбы, но папе и Жоржу чаще всего попадались сомы, иногда до метра длиной. Мама уже сложила в небольшой чемодан постельное белье и носильные вещи, а когда я уходила из их комнаты, она загружала продуктами маленький брезентовый сундучок. Дом мельника стоял на берегу Волхова в одиночестве, никаких других домов и тем более продуктовых магазинов поблизости не было. Съестное можно было купить только в Гостинополье или в Волховстрое, потратив на поездку целый день. Поэтому мама брала с собой по 1-2 килограмма разных круп, муку, специи. Приехав на Волхов, мы у мельника покупали картошку, яйца и козье молоко, папа ловил рыбу, потом созревали ягоды, а с середины июля на крутых склонах левого берега, поросшего маленькими осинками и высокими колокольчиками, можно было найти красные грибы, шляпки которых иногда были размером с суповую тарелку. Как хорошо, впереди так много интересного! И с этой счастливой мыслью я заснула крепким сном.

Июнь. Меня разбудили около семи утра, чтобы успеть накормить до отъезда. В общей сложности поездка на машине до вокзала и потом на поезде до места назначения занимала несколько часов, а в пути всем было не до еды. Не успела я закончить завтракать, как раздался звонок в двери, и я услышала весёлый голос – «Машина подана». Знакомый шофер помог снести вещи вниз. Погода была солнечная, но утренний воздух с легким ветерком был прохладным. Мама страдала тяжелой формой бронхиальной астмы, любые сильные запахи моментально вызывали у неё приступы удушья. Поэтому, чтобы она могла дышать свежим воздухом, мы с ней влезли в кузов «аннушки» и устроились на ящиках, стоявших позади кабины, а папа сел в кабину к шоферу и мы поехали на вокзал.

Не успели мы переехать Литейный мост, как увидели, что идущие по Литейному проспекту люди останавливаются под черными квадратными раструбами уличных репродукторов, образуя под ними небольшие группки. Пока мы ехали по проспекту, людей, стоявших под репродукторами, с каждым разом становилось всё больше и больше. Мама сказала мне: «Приедем на вокзал, надо будет обязательно спросить, что случилось». Машина сделала поворот и на хорошей скорости помчалась по проспекту, в конце которого уже была видна привокзальная площадь. Вдруг с правой стороны улицы из большой группы людей, слушающих радио, к проезжей части дороги вырвалась старая толстая еврейка. Она рвала на себе волосы, и они тяжелыми седыми прядями повисали ей и на лицо, и на спину. Ничего не видя, она шагнула с панели прямо на проезжую часть дороги. Машины гудели, резко тормозили и останавливались, наша машина затормозила тоже. Теперь мы услышали, как она громко кричит: «Вай-вай-вай, нас теперь всех убьют, нас теперь всех повесят» — и опять, без перерывов: «Вай-вай-вай…». Папа выскочил из кабины, крикнув нам с мамой: «Пойду, узнаю, что там такое». Через минуту он вернулся, очень бледный, что-то сказал шоферу, потом крикнул нам: «Война! Немцы уже бомбили наши города. Срочно возвращаемся домой». Мама согласно кивнула, но чтобы поскорее отпустить убитого новостью шофера и машину, предложила заехать и оставить наши вещи у своих родителей (маленькой бабушки и дедушки), дом которых на углу набережной Фонтанки и Щербакова переулка был расположен сейчас значительно ближе нашего.

Приехав на набережную Фонтанки, мы выгрузили наши вещи у подъезда и еще на улице, не входя в дом, услышали доносящиеся из открытых окон бабушкиной комнаты громкие голоса спорящих людей. Когда мы поднялись на второй этаж и вошли в квартиру, в бабушкиной комнате было человек 15. Кроме двух маминых братьев, Виктора двадцати восьми и Шурика двадцати четырёх лет, на стульях, ручках кресел и на подоконниках сидели их школьные друзья и товарищи по работе. Основной темой громкого спора всей этой компании стали предполагаемые сроки, за которые немцы будут полностью разбиты и уничтожены. Одни, самые ярые оптимисты, говорили, что для этого будет достаточно двух месяцев, другие, менее оптимистичные, настаивали на том, что за два месяца управиться с немцами всё же будет трудно, воинская практика у них уже большая, но полностью покончить с ними наверняка удастся к новому году.

За столом, уставленным чайной посудой, сидели расстроенная заплаканная бабушка и мрачный дед, кончики «кайзеровских» усов которого воинственно торчали вверх. Слушая спорящих, он нервно постукивал пальцами правой руки по столу, и вдруг, когда обе стороны особенно громко заорали каждая своё, ударил кулаком по столешнице с такой силой, что все чашки со звоном подпрыгнули, ложки в них жалобно звякнули, а спорящие мгновенно умолкли. И в этой тишине дед резко сказал: «Дурачьё вы, молодое и бестолковое, что такое война – не представляете, с немцами не воевали. А я воевал и видел их в бою. Не пошли бы они на нас, если бы силу свою не чувствовали. Меньше двух лет война не будет, хорошо, если и за два года её удастся закончить». На это Виктор беззаботно махнул рукой: «Ну, отец, сказать такое! Пошли, ребята, на улицу, а то здесь и поговорить толком не дают». И вся компания собралась и дружно высыпала на набережную, перешла на другую сторону дороги и, помахав оттуда всем нам, оставшимся дома и стоящим у окна, направилась вдоль Фонтанки к Невскому проспекту.

Опережая события, должна сказать, что из всех членов этой весёлой и дружной компании к концу войны в живых осталось только двое – Виктор, провоевавший всю войну командиром пулемётной роты и дважды тяжело раненный, и Сергей, который в армии сумел попасть в отдел снабжения боевых частей продовольствием и избежать таким образом и непосредственного участия в боевых действиях и голода.

Поздним вечером мы вызвали такси и поехали домой. Папа сел рядом с шофером, а мы с мамой на заднее сиденье. Я сразу задремала (встала рано и столько событий за день) и сквозь дремоту услышала, как папа, обернувшись назад, сказал маме: «Вспомнила Фёдора? Начало войны между двадцатым и двадцать пятым июня? Сегодня как раз середина», Что ответила мама, я уже не услышала, так как крепко спала.

В связи со стремительным наступлением вражеских войск в последних числах июня началась подготовка к эвакуации из города гражданского населения, крупных предприятий и музеев. Встал вопрос и о формировании подразделений народного ополчения.

Июль 1941 года в Ленинграде был необычайно жарким. Наша квартира, находившаяся на последнем (четвёртом) этаже, прогревалась от крыши так, что и ночью от жары и духоты даже при открытых окнах спать было невозможно. Положение усугублялось еще и тем, что под нашими окнами почти вплотную к стене дома стояло одноэтажное здание общественной прачечной, от металлической крыши которого струился вверх фонтан горячего воздуха. Отсутствовали даже всегда облегчавшие нашу жизнь потоки прохладного влажного воздуха, приносимые западным ветром с залива и Невы. Помню, что пытаясь спастись от жары, я сползала с кушетки и устраивалась спать на полу. Постелив простыню на газеты, уложенные на прогретый солнцем деревянный пол, я ложилась спать, ничем не покрываясь, но даже такой способ не спасал меня от ночной жары и не давал возможности нормально уснуть.

Над городом повисли аэростаты, их присутствие в небе стало тревожным сигналом, говорящим о возможности налётов немецких самолётов на город и бомбёжек. Даже в самом непривычно жарком и душном воздухе ощущалась всеобщая тяжёлая тревога. В продуктовых магазинах стояли длинные многочасовые очереди, выходящие далеко за пределы помещений на улицы. Люди стояли в несколько рядов, кто-то прислонялся к стене, остальные переминались с ноги на ногу. Продукты покупали, правильнее сказать скупали, и уезжающие из города, и остающиеся в нём. К концу дня в магазинах исчезало почти всё, что было на прилавках.

По радио передали выступление председателя Верховного Совета М. И. Калинина. Он говорил, что нельзя верить паническим слухам о возможном голоде, что продуктов у нас достаточно, перебоев с ними и голода не будет, но каждого, кто будет сеять панику и скупать продукты, будут судить по законам военного времени. Когда рано утром папа собрался на работу, мама тоже оделась, взяла сумку и кошелёк. Папа спросил: «Ты куда?», «В магазин. Пойду, куплю что-нибудь съестное на сегодня, надо что-то и впрок купить», «Очень прошу тебя, не поддавайся панике, не ходи, ты же слушала радио». Он взял из маминых рук сумку, положил её на столик у входных дверей и ушёл. Мама осталась стоять в коридоре, прислушиваясь к звукам, доносившимся с лестницы, дождалась, когда хлопнула дверь парадной, подождала ещё немного, взяла сумку и помчалась в магазин к его открытию. Там уже стояла длинная очередь. Вернулась мама только во второй половине дня. Когда подошла её очередь, магазинные прилавки были совершенно пусты и ей достался только пакетик картофельного крахмала. В середине июля ввели карточки на все продукты и очереди исчезли.

Наш дом стоял в той части Выборгского района, которая у коренных петербуржцев называлась Правлянкой и была ограничена Невой и Большой Невкой, Сахарным переулком и проспектом К. Маркса (теперь снова Сампсониевским проспектом), на противоположной нечётной стороне которого стояли здания Военно-медицинской академии. Когда-то здесь на берегу Невы находились провиантские склады двух конных полков и морского госпиталя, возникшее в народе название Провиантка постепенно в разговорном языке превратилось в Правлянку. Я помню, что многие письма, приходившие папе или маме от их друзей, разъезжавших перед войной по всей стране, начинались со слов: «Привет Правлянке!» — или — «Привет правлянцам!». Наш дом был последним из череды доходных домов, выстроенных по заказу известного петербургского домовладельца Колобова. Незадолго до первой мировой войны его начали строить англичане на месте деревянных домов, окружённых садами и огородами. Достраивался же он в 1914 году, уже во время начавшейся первой мировой войны, и представлял собой строительную достопримечательность, так как был в Петербурге первым жилым домом не с деревянными, а с железобетонными перекрытиями. Кроме того, он был выстроен в том же свойственном городу архитектурном стиле, что и стоящее на противоположном берегу Большой Невки здание Петровского училища. Оба здания, увенчанные башенками, несущими шпили и похожий на глобус шар, создавали эффект единого архитектурного пространства, свойственного петербургским ансамблям (своего рода пропилеи у входа в устье реки). К сожалению, это не помешало в 1969 году снести наш дом, заменив его казённым зданием гостиницы «Санкт-Петербург» (ранее «Ленинград»).

Недалеко от дома, в двадцати минутах ходьбы пешком, находился Финляндский вокзал, за Сахарным переулком вплоть до Гренадерской улицы стояли заводы шведов Нобелей и другие промышленные предприятия, на которых до революции работало много иностранцев и приезжих из других регионов России. Поэтому национальный состав жильцов нашего дома кроме русских включал финнов, эстонцев, евреев, карелов, поляков, шведов, латышей и даже немцев и цыган. Пишу в предполагаемом мною порядке убывания их численности. Говоря на русском языке с сильным акцентом, многие из них по паспорту числились уже русскими, так как родились в России, а их акцент был следствием другой артикуляции «домашнего» разговорного языка, свойственного их родителям. Во дворе и в сквере перед домом гуляли близкие мне по возрасту два Вовки, Юрка, Нинель, Марина, Иришка, Оскар, Гарик, Муза, дошколята Эдик, Адольф, Вейно, Ирья и ещё множество мелюзги, имена которых были присущи национальностям их родителей.

На дверях нашей квартиры над медной прорезью для писем была прибита очень красивая, украшенная по углам узорами из цветов и завитулек латунная табличка, по центру которой красивыми латинскими буквами было выведено Johannes Issi. Это было имя моего прадеда, поселившегося в Санкт-Петербурге ещё в середине девятнадцатого века и работавшего на предприятиях Нобеля. На второй или третий день после объявления войны табличка исчезла, к моему глубокому сожалению, навсегда. Все мои «подпольные» поиски таблички в папиных ящиках с инструментами или с красками были напрасными. Вероятно, её открутил и выбросил папа, хорошо усвоивший уроки тридцать седьмого года.

Мужчины нашего дома были представлены рабочими и мастерами, в основном очень высокой квалификации, и интеллигенцией: врачами, учителями, бухгалтерами и экономистами. Дополняли этот состав один портной, один фармацевт (папа Музы) и семьи промысловых рыбаков и старшего дворника. Двое были военными врачами и преподавали один — в Военно-медицинской академии, другой – в Военно-морской медицинской академии (мой дядя), трое были курсантами ВМА. Большинство женщин после замужества оставались домохозяйками, кроме трёх ярких личностей – заведующей детским садом, эстрадной певицы и актрисы театра Радлова. Ещё несколько женщин подрабатывали в торговле или в столовых. В большинстве семей было по одному ребенку, но в нескольких семьях, главы которых были рабочими низкой квалификации, было по 4-6 маленьких детей. Устроить детей в ясли или детский сад перед войной было почти нереально, аборты были запрещены, женщине от такой семьи на работу было не уйти, работал только муж, поэтому и в мирное время жили они очень трудно, часто впроголодь.

Несколько женщин нашего дома с детьми дошкольного возраста уехали из города на отдых к родственникам в деревню, как только потеплело, ещё в мае, до начала войны. После объявления войны быстрее всех собрались и уехали в родные места недавние горожане (в основном, приехавшие в город на заработки или бежавшие из деревень в период коллективизации) и те, кто каждое лето ездил в деревню к родственникам после окончания у детей школьных занятий. Затем некоторые семьи в полном составе эвакуировались вместе с предприятиями, на которых работали главы этих семейств. Стали готовить к эвакуации и детские учреждения – школы и детские сады. Почти полностью остались в нашем доме все многодетные семьи, главы семейств которых были мобилизованы буквально в первые же дни войны, уже в июне. У женщин, имевших несколько маленьких детей, не было умения хлопотать на работе мужа о своём отъезде из города и не оставалось ни сил, ни средств, чтобы самим организовать этот отъезд. К тому же многие из них были родом из Белоруссии или западных районов, граничащих с Финляндией или Эстонией, где уже шли бои, и куда выехать практически было невозможно.

Весь июль город жил потрясающе активной жизнью. Горожане (кто работал) днём ходили на работу, вечерами чистили чердаки, превращали подвалы в бомбоубежища, в скверах, садах и парках рыли и строили крытые траншеи, посещали курсы ПВО, где их обучали способам тушения зажигательных бомб и мерам защиты от химических отравляющих веществ. На медицинских курсах, которые посещали мама и тётя, женщин обучали оказанию первой помощи раненым и контуженым. Дядя, придя домой, дополнял полученные ими уроки приёмами, позволяющими при тяжелых ранениях максимально сокращать потерю крови.

Целые дни дома оставались только мы с бабушкой. Но мы тоже не сидели, сложа руки, а выполняли выданное нам ответственное задание – наклеивали на оконные стёкла пяти окон нашей квартиры полоски газетной бумаги. Я по линейке резала газету на полоски, смазывала их сваренным из муки клеем, а бабушка, стоя на табуретке, наклеивала полоски крест-накрест на наружную сторону стекла. Считалось, что эти полоски не дадут стёклам, выбитым из рам взрывной волной, разлететься на мелкие осколки.. Правда, когда начались бомбёжки и обстрелы, оказалось, что воздушная волна при разрывах и бомб, и снарядов одинаково легко выносит из рам как оклеенные, так и не оклеенные бумагой стёкла, а иногда вместе со стёклами выносит и сами рамы.

В первые же дни войны вышел приказ — для предотвращения возникновения пожаров от зажигалок срочно очистить чердаки всех домов от деревянных перегородок и занести туда мешки с песком и ёмкости с водой. Весь объём этих работ выпал на долю неработающих женщин, домохозяек, которых до войны в городе было значительно больше, чем в настоящее время. В нашем доме было 4 лестницы, каждая из них завершалась своим чердаком, но так как на каждой лестничной площадке было по 4 квартиры, чердак имел 4 чердачных отделения, разделённых между собой, как и квартиры под ними, каменными капитальными стенами. Кроме того, так как дом был 4-этажный, каждое чердачное отделение дополнительно делилось мощными дощатыми перегородками еще на 4 секции в соответствии с количеством обслуживаемых квартир. Поэтому главной задачей, поставленной перед женщинами нашего дома, стало разбить деревянные перегородки на отдельные доски и спустить эти доски вниз. Первые день или два прошли практически без результатов. Перегородки англичанами были сделаны на совесть, мало кто из женщин держал в руках топор или колун, поэтому выбить отдельные доски из плотно сбитого массива перегородок им не удалось. Стащили вниз, во двор, грохоча по ступеням лестницы, только сорванные с петель двери и мелкий мусор.

Вечером, когда папа пришёл с работы, его, вся в слезах от обиды за бестолково проведённый день, встретила мама. Выслушав её, папа вместе с ней пошел на чердак, чтобы самому ознакомиться с фронтом порученных женщинам работ. И, как потом говорила мама, объяснил ей, что и как необходимо делать, в том числе и откуда следует начинать разборку перегородок. Когда на следующий день на чердак снова пришли женщины, за организацию работ стихийно взялась мама. Она предложила женщинам разделиться на три бригады, чтобы в течение дня каждые 2-3 часа сменять друг друга на работах, требующих разных физических усилий. Дело пошло быстрее, доски поочерёдно стали выбивать ломами и колунами, их перестали таскать на руках вниз, как выносили двери два первых дня, а стали просто аккуратно спускать в широкий пролёт лестницы, выставив дежурных внизу, на первом этаже, чтобы никто не пострадал от падающих предметов. Кроме досок на чердаках оказалась масса всяческого хлама (старая мебель, ящики, корзины, старая одежда и тряпки, мумии кошек, крыс и голубей), при его сборе и выносе в воздухе на чердаке постоянно стояло густое терпкое облако пыли, попав в которое непрерывно чихали все. Но произошла удивительная вещь, можно даже сказать «чудо» – с того момента как объявили войну и до самой маминой смерти у неё больше не было ни одного приступа астмы.

Результатом маминой активности стало то, что после очистки от досок и хлама в относительно короткие сроки всех четырёх чердаков нашего дома, маму вызвали «наверх» и ознакомили с приказом, согласно которому она назначалась начальником группы самозащиты нашего микрорайона (именно начальником, а не командиром, как написано в книге Д. Гранина и О. Адамовича, посвящённой блокаде). Маминым замом и тоже начальником, но группы пожарной охраны, стала Татьяна Ефимовна Пуртагон, огненно рыжая женщина с огромными зелёными глазами, похожая на знаменитую балерину Плисецкую как ее двойник или родная сестра. До войны она «убивала наповал» многих жительниц нашего (и не только нашего) дома своими нарядами с международных выставок, куда их отправлял или куда ездил её муж, занимавший важную должность в торговых верхах города. По мере развития дальнейших событий у меня создалось впечатление, что как у неё, так и у моей мамы либо отсутствовало чувство страха, либо они умели его скрывать от других людей. Что бы ни случалось, а в блокаду случалось многое – у них никто не видел никаких проявлений паники, сразу следовали мгновенные команды по дальнейшим действиям. Их слушались беспрекословно, в их команде по их вине не погибло ни одного человека.

Группы самозащиты, представляя собой добровольные объединения гражданского населения, выполняли самые разнообразные функции при обороне города. Тушение зажигалок и вызванных ими местных пожаров, вынос раненых с улиц во время и после обстрелов, оказание первой медицинской помощи и отправка живых в больницы или госпитали, вынос трупов из квартир, сбор их на улице и перенос в определённые места для дальнейшей транспортировки, снос деревянных домов, сараев и других построек на дрова — всё это входило в их обязанности. В отличие от отрядов МПВО они не были военизированы, не получали дополнительных пайков, их обязанности не были ограничены чёткими рамками. Они делали всё, что могли, и им поручали всё, что только можно и даже больше возможного.

Большинство оставшихся в городе женщин работало с энтузиазмом, не только не отказываясь от любых поручений, но постоянно предлагая какие-то новые решения. Поэтому все были поражены, когда нашлись две молодые, физически крепкие женщины, которые на призыв помочь с чисткой чердаков с вызовом заявили, что они лично немцев не боятся и поэтому ничего на чердаках делать не собираются. Когда уговаривать их принялся управдом, они обругали его и заверили, что он будет первым, кого они с удовольствием повесят при сдаче города немцам, тем более что виселица для этого уже готова, и показали на пустырь. Все онемели и растерялись от такого яркого проявления ненависти ко всем нам. Потом нашли объяснение в том, что они явно не были коренными жительницами нашего города, относились к числу недавно приехавших, о чём говорил их сильный провинциальный выговор, что с них возьмёшь. Вероятно, они почувствовали, что в разговоре перешли дозволенные границы, и к всеобщему облегчению всех жильцов нашего дома через несколько дней отправились в свою родную деревню.

Эта история имела своё продолжение. У нас напротив первого подъезда на пустыре была спортивная площадка. На поперечине между двух столбов висели верёвочная лестница, канат и длинный шест, на которые постоянно карабкались мальчишки из всех окрестных домов. Действительно, преобразовать этот спортивный снаряд в виселицу стоило пару пустяков. Каково же было всеобщее удивление, когда на следующий день на месте этого спортивного сооружения ничего, кроме двух коротких деревянных пеньков, не было. Никто не видел, кто и когда спилил эти толстые бревна, так напомнившие провинциалкам виселицу. Управдом удивлялся вместе со всеми. Только осенью сорок третьего года, в день отправки на фронт, он сознался в узком кругу слушателей, что сам глубокой ночью спилил столбы. «Я решил, что даже если немцы придут и начнут нас вешать, пусть сами и строят виселицу, а не рассчитывают на всё готовенькое!»

К середине июля подвал под второй квартирой первого подъезда срочно переоборудовали в бомбоубежище. Вынесли во двор все дрова, сняли все дощатые перегородки, разделявшие квартирные сараи. В свободном помещении поставили дополнительные подпорки от пола до потолка в виде колонн из кирпичей, ими же заложили окна, входную дверь сделали из двух металлических листов, пространство между которыми тоже заполнили кирпичами. Арку, соединяющую два подвальных помещения, заложили несколькими рядами кирпичей. Заканчивали работы монтажом освещения и установкой вентилятора в одном из заложенных кирпичами окон. Завершающим актом оборудования бомбоубежища стало размещение в подвале скамеек без спинок вдоль стен и рядами по центру помещения.

Не менее важным этапом оборонительных работ, которые так же, как и преобразование подвалов в бомбоубежища, выполнялись при участии сотрудников МПВО, было рытье траншей. Наш дом имел два крыла в форме печатной буквы Л, вертикали которой, слегка расходясь в стороны, ограничивали с трех сторон большой двор. Основание буквы перекрывалось двухэтажным домом, плотно прилегавшим к торцу нашего четырёхэтажного дома. В самой широкой части двора летом функционировала волейбольная площадка, где играла молодёжь не только нашего, но и соседних домов. К зиме на месте волейбольной площадки вырастали поленницы дров, отопление во всех наших домах было ещё печное.

Кем-то было принято решение одну из траншей выкопать во дворе нашего дома, но при этом не в широкой, а в самой узкой его части. И тут, когда глубина траншеи превысила метр, начались удивительные открытия. Каждый день рабочие откапывали шлемы, кольчуги, рукоятки мечей, а также черепа и кости их владельцев. Был ли этот участок, где стоял наш дом, позабытым всеми местом битвы или кладбищем воинов, погибших в сражениях, никто не знал. Стали звонить в Эрмитаж и Русский музей, просили прислать сотрудников, чтобы те отобрали и увезли наиболее интересные находки. Но там было не до нас и не до новых находок, они срочно упаковывали свои музейные сокровища. Самый большой восторг эти находки, особенно шлемы и оружие, вызывали у мальчишек нашего и окрестных домов, все призывы взрослых не трогать выкопанные предметы, сложенные горкой в одном из дальних углов двора, пропускались ими мимо ушей. Постепенно, вследствие продолжавшейся эвакуации, ребят во дворе становилось всё меньше, а шлемы и кольчуги продолжали сиротливо лежать в углу двора у прачечной. Позже всем стало не до них.

Через некоторое время кто-то, несомненно более опытный, чем предложивший копать траншею во дворе, сообразил, что такое укрытие между двух близко расположенных зданий скорее всего станет братской могилой при попадании бомбы в любое крыло дома, и траншею по его приказу засыпали. Вместо неё выкопали траншеи на спортивной площадке и в сквере, расположенном между крылом нашего дома по Оренбургской улице и Большой Невкой, и сделали их крытыми. Первые месяцы войны в сквере стояла зенитная батарея, но когда в Неву и Большую Невку вошли корабли Балтийского флота, эта батарея «переселилась» на большие катера ближе к подводным лодкам.

Каждое крупное домохозяйство имело помещение с телефоном для связи круглосуточно дежуривших сотрудников домохозяйства и членов группы самозащиты с различными службами. Ночью обычно дежурили по двое: один записывал сообщения, поступающие из центра ПВО или других организаций, второй, в случае необходимости срочных действий, должен был оповестить население о воздушной тревоге. В помещении находилась сирена, которая при вращении её ручки дежурным издавала препротивный тоскливый вой, разносившийся на большое расстояние и сообщавший всем о возможном начале бомбёжки и о необходимости срочно спуститься в бомбоубежище. Старая дворничиха, похожая по моим представлениям на старуху Изергиль, при первых же звуках, издаваемых сиреной, сплёвывала через левое плечо и говорила: «Нечистая сила!»

Трагические события начавшейся войны затронули и мир домашних животных. Многие в доме имели собак, но взяли их с собой только те, кто уехал на дачу или в деревню ещё до начала войны. Остальных вывели на улицу, сняли ошейники и быстро ушли, предоставив их самим себе. Про кошек просто забыли, и они после отъезда своих хозяев при опечатывании пустых квартир были выкинуты во двор и теперь прятались по подъездам и подвалам. Одну молодую, месяцев четырёх, кошечку удивительной красоты подобрала мама и принесла к нам домой. Мы назвали её Маркизой. Она сразу же подружилась с Мессером, и они развлекали всех нас непрерывными играми. Актриса театра Радлова, уехавшая в мае на гастроли по Украине и взявшая с собой шестилетнюю племянницу, оставила сестре, живущей вместе с ней в одной квартире, своего щенка — рыжего Бимку. Бимка любил весь мир и всех людей, во время прогулок он прыгал вокруг нас и старался облизать каждого, кто обращал на него внимание. Мы ещё не знали, что всем им осталось жить только несколько месяцев.

В июле в нашей семье произошло три важных события. Во-первых, моя школа пригласила маму на родительское собрание по поводу срочной эвакуации учеников, во-вторых, папу с другими сотрудниками Ленжилснаба, в котором он работал, отправили на рытьё противотанковых рвов на Лужском рубеже, и, в-третьих, мобилизовали и отправили на курсы подготовки младшего командного состава старшего из маминых братьев, Виктора. Далее обо всём по порядку.

Мама вернулась из школы с длинным списком документов и вещей, которые нужно было собрать и отправить с каждым эвакуируемым ребёнком. Когда мама собрала мои и летние, и зимние одёжки и обувь, получилась большая куча вещей — они заняли почти половину наматрасника, использованного мамой в качестве вещевого мешка. На красно-белый полосатый наматрасник мама пришила прямоугольник белого материала, на котором чернильным карандашом написала мои имя, фамилию и ленинградский адрес. Папа с несколькими сотрудниками и сотрудницами уже был под Лугой, от него не поступало никаких известий и маму очень огорчало, что я должна была уехать, не попрощавшись с ним.

В конце июля в назначенные для отъезда день и час мы с мамой приехали на вокзал. Нашли поезд. Вагоны, в которых нас должны были везти в Северный Казахстан, оказались обычными дачными вагонами. При входе в вагон стояла незнакомая мне учительница, которая нашла меня в длинном списке и отметила мой приход. Мы вошли, на скамейках сидело много ребят разного возраста, но моих одноклассников среди них не было. Багаж – чемоданы и мешки – были свалены под скамейками или между ними. Посадка давно закончилась, время отправления прошло, но паровоз к вагонам всё не прицепляли. Прошло более двух, затем трёх часов от назначенного для отбытия времени. Мама не выдержала, вышла и попыталась выяснить, чем вызвана такая задержка. Наконец после долгих поисков ответственных за эвакуацию, кто-то из учителей сказал ей, что по дошедшим до них слухам нашего машиниста призвали в армию, и ему сейчас ищут замену. Прошёл еще час, поезд по-прежнему стоял у вокзального перрона. Вдруг мама решительно встала, взяла мои вещи и сказала: «Всё, пошли домой». При выходе из вагона нас попыталась задержать учительница: «Мы же увозим детей от войны, город наверняка начнут бомбить, Ваша девочка может погибнуть». Но мама была непреклонна: «А я за это время пришла к выводу, что как мать смогу сделать больше вас, и сделаю всё необходимое, чтобы мой ребенок не погиб. Ну а если нам суждено погибнуть, то лучше, если мы погибнем вместе». Меня вычеркнули из списка, мама написала расписку, что всю ответственность за отказ отправить ребенка в эвакуацию берёт на себя, и мы отправились домой. Бабушка и тётя обрадовались моему возвращению, они были абсолютно согласны с мамой в том, что больше матери сделать для ребёнка не сможет никто.

В конце августа мы случайно встретили маму одного из ребят, отправленных этим поездом. И узнали от неё, что на одной из узловых станций, кажется, на Мге, несколько пассажирских поездов с эвакуируемыми детьми было остановлено, чтобы пропустить воинские эшелоны в сторону фронта. Началась бомбёжка, многие вагоны загорелись. Ребят успели вывести из поезда, они кинулись в заросли кустарников вдоль железнодорожных путей. Когда вернулись на станцию после бомбёжки, состав был разбит, многие остались без вещей, сгоревших в вагонах. Никто из сопровождающих не смог организовать их возвращение домой. Жители ближайших деревень разобрали потерявшихся школьников из разбомблённых поездов по своим домам. Когда родителям сообщили об этом, они кинулись разыскивать в ближайших к железнодорожной станции деревнях своих детей, не зная даже толком, жив их ребенок или погиб. Слушая её рассказ, я поняла, как крупно мне повезло, что мама забрала меня из того поезда.

В это время из-под Луги, где родственники и родители Музы снимали дачу, вернулась в город она сама с мамой и двоюродным братом Вовкой Певзнером, бывшим года на два моложе нас. Этот мальчик был кладезем талантов – писал великолепные стихи, успешно сражался в шахматы даже с взрослыми шахматистами. Они оба, и Муза, и Вовка были полны военных впечатлений, они уже видели летавшие над деревней немецкие самолёты со свастикой, видели и слышали, как они в кого-то на окраине Луги стреляли. Размахивая руками, Вовка рассказывал, что один немецкий лётчик летел так низко, что они разглядели его физиономию и показали ему язык.

Через несколько дней Вовка вместе с мамой уезжал из города. Накануне отъезда он приехал попрощаться с Музой, а я в это время как раз была у неё. Как-то очень грустно (глаза, полные слёз)и по-взрослому он начал мне объяснять: «Понимаешь, папа у меня еврей, я весь в него, мы с мамой обязательно должны уехать отсюда подальше» и добавил: «Может, ещё когда-нибудь и увидимся». Я же ему сказала: «По-моему ты просто трус, потому и бежишь». Он даже не обиделся, в ответ только как-то безнадёжно махнул рукой: «А, ты просто ещё маленькая и ничего не понимаешь!». На этом мы с ним и расстались.

После окончания войны он вернулся в Ленинград. Окончив институт, начал преподавать литературу в школе. И вдруг, довольно неожиданно для всех нас, превратился в комедиографа В. Константинова, использовав для писательского псевдонима свое отчество Константинович. В нашем Театре комедии, соседе Елисеевского магазина, многие годы шли его пьесы, написанные совместно с другим автором, Борисом Рацером. Встретив его на дне рождения Музы, я спросила: «Слушай, с чего это ты вдруг стал Константиновым?». Он весело ответил: «А как ты думаешь, кто у нас смог бы вынести на афише такое сочетание авторов как «Рацер и Певзнер»? Да ещё и поставить их пьесы?» Наши пути разошлись ещё в юности, но я всегда с удовольствием вспоминаю весёлого и остроумного мальчишку, Вовку Певзнера.

В конце июля в городе начали бродить слухи, что немцы уже под Лугой и даже, возможно, захватили её. Время шло, но папа всё не возвращался, и никаких известий от него по-прежнему не было. В это время с его работы маме позвонила бухгалтер, которая была в дружеских отношениях с нашей семьей, и сообщила, что директор принял решение продать служащим фураж, хранившийся на складах и в магазинах организации, он лежал там мёртвым грузом, так как лошадей из всех домохозяйств забрали в армию. Мама моментально собралась и поехала. Часа через два она вернулась из Ленжилснаба без фуража и разъярённая, как фурия. «Вы представляете – рассказывала она всем нам — В присутствии группы сотрудников секретарь парторганизации начал кричать на меня: «Как вы посмели сюда явиться?! Ваш муж перешёл к немцам, а Вы ещё хотите что-то получить от нас! Ничего не получите!». Ну, я ему тоже при всех сказала всё, что думаю о нём (нечего отсиживаться в тылу, когда другие воюют), и добавила, что моего мужа немцы могли убить (нет, нет, я в это не верю), но он к ним никогда не перешёл бы. И при выходе из кабинета как хлопну дверью! Потом, пока шла по коридору, меня догнала бухгалтер и сказала, что не вернулась вся посланная под Лугу группа сотрудников, а не только Вик, и парторг так грубил потому, что до смерти боится получить за это выговор или что-нибудь ещё похуже». Прошло ещё несколько дней, а папы всё не было. Мама беспокоилась всё больше, так как в очередях и транспорте говорили уже о многих раненых и убитых среди тех, кто рыл окопы под Лугой.

Когда через несколько дней ранним утром раздался звонок в двери, услышав и узнав переливы колокольчика, мама сразу крикнула мне: «Папа вернулся!». И, действительно, когда мы открыли двери, на площадке лестницы стоял папа, загоревший до черноты, тощий, без вещей, только пачка документов в нагрудном кармане куртки. «Где ты был так долго? — спросила мама — Мы все тут головы сломали, куда ты мог деться. Твой парторг тебя даже служить к немцам отправил!». «Сначала накормите – потом допрашивайте. Пока не поем – ничего рассказывать не буду, даже под пытками. Последние 3 дня мы вообще ничего путного не ели, кроме лесных ягод, да ещё в одном посёлке нам на всех дали половинку хлеба». Бабушка отправилась на кухню и стала разогревать кашу, мама поставила на керосинку чайник. Поев и выпив крепкого чая, папа рассказал следующее.

Для выполнения оборонного задания, которое заключалось в рытье противотанковых рвов, папа и несколько женщин из Ленжилснаба были отправлены на участок в 2-3 километрах от штаба, руководившего всеми этими работами. Вместе с большой группой людей самого разного возраста, от школьников до пенсионеров, они целыми днями копали глубокий длинный ров и выносили вёдрами наверх землю, делая небольшие перерывы на обед или при налётах немецких истребителей, от которых прятались в ближайшем лесу. Спали у местных жителей на верандах и в сараях. Иногда приезжала походная кухня с кашей, но в основном жили на бутербродах — в ближайшем посёлке был продуктовый магазин. Немецкие самолёты почти ежедневно сбрасывали издевательские листовки: «Дамочки! Не ройте ямочки, всё равно по ним пройдут наши таночки!». В свою очередь землекопы, в основном представленные ленинградской интеллигенцией, издевались над стилистикой немецких посланий.

В первое время участки ежедневно обходил штабной проверяющий, контролирующий состояние выполненных работ и дающий задание на дальнейшие дни. После того, как в течение двух или трёх дней проверяющий не появился, а канонада и винтовочная стрельба стали слышны уже со стороны города, папа предложил послать в штаб «на разведку» самую молоденькую сотрудницу – «одна нога там, другая здесь», чтобы узнать, что случилось.

Когда девушка добежала до дома, где размещался штаб, там уже никого не было, на вешалке болталась забытая одежда, на столе сиротливо стояла брошенная пишущая машинка. Всё говорило о том, что отсюда люди бежали в панике, не вспомнив о горожанах, поставленных ими на рытьё окопов и противотанковых рвов. Узнав от вернувшейся девушки эту страшную новость, многие женщины начали метаться и плакать. Большинство копавших рвы людей было типично городскими жителями, не умеющими ориентироваться на местности и не представлявшими даже, в какой стороне находится город и куда им надо идти, чтобы вернуться в Ленинград. Их ужасала также перспектива длинного, более 100 км, пешего перехода то по заболоченной, то по лесистой местности, но их ждали в городе старые родители и дети. К группе, старшим в которой был папа, присоединилось ещё несколько человек, копавших окопы рядом, образовался коллектив примерно из двадцати-двадцати пяти человек, решивших держаться вместе.

Фактически перед ними стояла задача выбраться из окружения, в которое они невольно попали, ведь между родным городом и той местностью, в которой они копали рвы, уже находились немецкие части. Организацию вывода группы пришлось взять на себя папе. Опытный рыболов и охотник, он хорошо знал область, особенно Лужский район, где сразу после революции работал в детском доме. Кроме того, по привычке, собираясь в любой поход, всегда вооружаться компасом, папа не забыл взять его с собой, отправляясь на рытьё окопов. Принимая во внимание уже известный им факт, что немецкие части, машины и мотоциклы передвигались, в основном, только днём и преимущественно по шоссейным асфальтированным дорогам, они, возвращаясь, шли ночами по просёлочным грунтовым дорогам вдоль леса с тем, чтобы услышав треск немецких мотоциклов, успеть скрыться в лесу. Днём, если было тихо и вблизи не стреляли, небольшие расстояния проходили по лесу, не выходя на открытые пространства и большие дороги. Многие женщины, продираясь через кусты, прыгая с кочки на кочку, потеряли обувь, сбили в кровь ноги, поэтому в дневные часы, спрятавшись в глухих участках леса, полосами из разорванных одежды и рюкзаков обматывали ступни, чтобы было не так больно идти. Питались поспевающими в это время лесными ягодами – черникой и голубикой. Пили болотную воду. Удивительно, но никто из них ни во время, ни после перехода не заболел. Встретились они с нашими воинскими частями только на подходах к Ленинграду, в районе Стрельны. Проверив у всех вышедших к ним из леса людей документы, командир воинской части сжалился над женщинами и дал машину, чтобы подбросить сразу обессилевших «окопников» до трамвайных путей города.

На следующий день папа пошел на работу, где и его, и всех остальных сотрудников, вернувшихся из-под Луги, встретили как героев, даже нашли для них на каком-то складе остатки фуража. В один прекрасный день папа принес с работы пакет, в котором было два килограмма жмыха, названного на этикетке дурандой. Это был спрессованный брикет тёмно-коричневого, почти чёрного цвета из шкурок семян и отжатых на масло ядрышек и зерен подсолнечника, льна и еще каких-то сельскохозяйственных культур, которых мы, как истинно городские жители, не знали и даже представить себе, что это такое, не смогли. Заглянув в пакет, мама сказала мне: «Бррр! Чернота какая! Неужели это кто-то может съесть? Поставь пакет с дурандой на всякий случай в кухонный стол, но не думаю, что она нам когда-нибудь пригодится». На этот раз она жестоко ошиблась. В январе мы её съели и, как мне помнится, даже с большим аппетитом. Правда, многочисленные мелкие и колючие обломки шкурок различных семян не один раз вызывали боли в моём животе.

По мере того, как вражеское кольцо сужалось вокруг нашего города, толпы беженцев вливались в город со стороны Петергофа, Гатчины, Пушкина. С собой у них были, в лучшем случае, документы и либо вещи, помещающиеся в рюкзак, либо маленькие дети. Мало кого из них успевали эвакуировать из города, большинство беженцев временно заселяли в опустевшие после эвакуации жильцов квартиры. Одна из таких беженок — молодая женщина, направленная на жительство в наше домохозяйство, рыдая, рассказывала всем в конторе о гибели у неё на глазах всех своих родных и просила поселить её в квартиру, где никого, кроме неё, не будет. Свою просьбу она объясняла сильным нервным срывом после всего пережитого – «Поймите, мне нужен покой, не могу никого видеть, не хочу ни с кем разговаривать». Ей пошли навстречу и прописали в одной из комнат полностью опустевшей квартиры в доме 4 по проспекту К. Маркса, на месте пересечения его Клинической аллеей. Вскоре она устроилась работать на заводе и, как все работающие, поздно вечером по пути с работы домой заглядывала иногда в жилищную контору, чтобы узнать новости.

В последних числах августа совершенно неожиданно для мамы папе пришла повестка. Неожиданным это было потому, что папа был трижды белобилетником. Я не представляю, что он сам думал о возможности своего призыва, но у мамы даже мысли не возникало, что его могут призвать и отправить на фронт. Когда эвакуация из города только начиналась, мама сразу же сказала, что она никуда не поедет, так как расставаться с папой не собирается и останется в городе вместе с ним. Эвакуация Ленжилснаба, основной задачей которого было обеспечение города строительными и ремонтными материалами, не планировалась. Было понятно, что при разрушениях, вызванных бомбёжками и пожарами, именно эти материалы будут нужны городу в первую очередь. В августе эвакуация молодых женщин вообще была приостановлена, не хватало рабочих рук, а предприятия продолжали работать, даже если основной состав был эвакуирован.